| 蓄音機/各部名称 |

| 最終更新 2012年 2月 5日 |

| |

メーカーまたは識者間でも必ずしも名称は統一されていません。

第三者にも通じる一般的且つ平易な呼び方とし、必ずしも古典的名称には準拠していません。あくまで筆者個人の呼び方でもありますのでご了承下さい。 |

| |

| 蓄音機本体(機種固有のレバー類、調整部などは除く) |

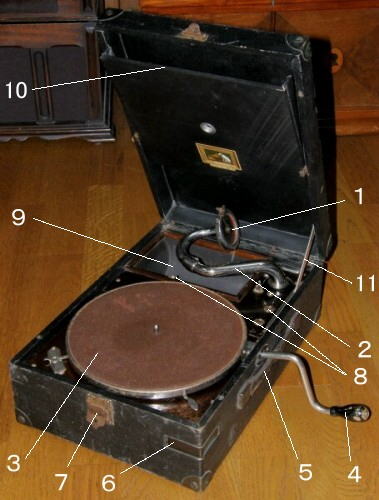

| ポータブル型 |

|

| 1 サウンドボックス/歌口 |

後のレコードプレーヤでカートリッジに相当する部分。

但し蓄音機では同時にスピーカ(って言うかドライバそのもの)でもある。

エジソン式蓄音機などではリプロデューサと呼ぶ方が普通。 |

| 2 アーム/トーンアーム |

サウンドボックスから出た音の最初の音道となり、サウンドボックスを支える。 |

| 3 ターンテーブル |

まあ、言うまでもないか? |

| 4 クランク/ハンドル |

ゼンマイ巻き用の取っ手を指して呼ぶ。ねじ込み式と差し込み式に大別できる。 |

| 5 取っ手/握り |

持ち運び前提のポータブル機で取っ手となる部分。 |

| 6 針箱 |

2部屋に別れているものが多く、針の種類や使用済み針などで分けて入れたりする。 |

| 7 上蓋フック |

持ち運びの際上蓋を固定するフック。 |

| 8 収納フック |

持ち運びの際アームやクランクが動かないよう収める固定フック。 |

| 9 ホーン開口部 |

アームから続く内蔵ホーンの音の出口となる。

ポータブル型は蓋もホーンの一部として利用し、開けたまま聴く機種がほとんど。 |

| 10 レコード収納部 |

ポータブル型の特徴で、数枚のレコードをこの部分に収納して持ち運ぶことが出来る。 |

| 11 上蓋固定アーム |

上蓋を開く際のガイドと固定を目的とする。 |

|

| |

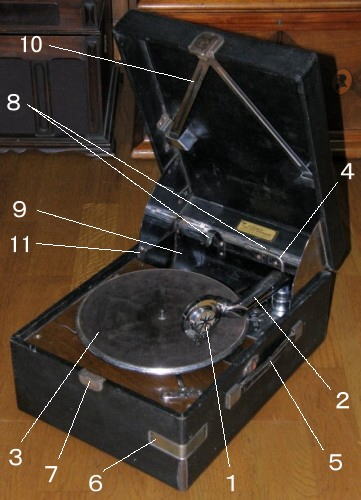

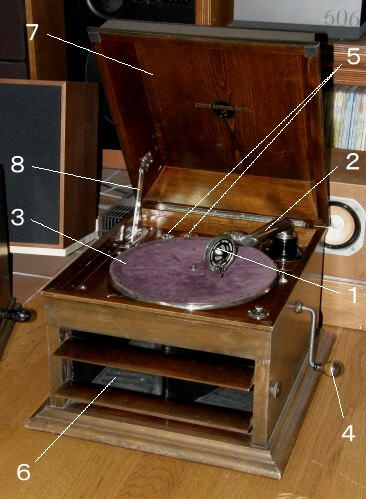

| 卓上型 |

|

| 1 サウンドボックス/歌口 |

上記参照 |

| 2 アーム/トーンアーム |

上記参照 |

| 3 ターンテーブル |

上記参照 |

| 4 クランク/ハンドル |

上記参照 |

| 5 針箱 |

2個所または3個所ある凹部で金属製のボール状容器が多いが、木製やプラスチック製もある。

使用済み針入れは他と区別するため、ドーナツ型の蓋の付くものが多い。 |

| 6 ホーン開口部 |

筐体内に折り曲げられたホーンの開口部となる。

左機種のようにサランネットで化粧されてるのが一般的だが、右機種のような可動式のルーバー付きや観音開きの扉付きタイプなどもある。 |

| 7 上蓋 |

卓上型では再生中に上蓋を閉めることにより、レコードトレース時のスクラッチノイズやサウンドボックスから出る逆位相の音を防ぐ効果がある。自身の持つ蓄音機でより良く本来の音を楽しむなら、面倒でも蓋を閉めて聴くようにしよう。思った以上に差があるのでびっくりすることだろう。

ラッパ型や初期の卓上機では上蓋の付かない機種が普通。 |

| 8 上蓋固定アーム |

上記参照 |

|

| |

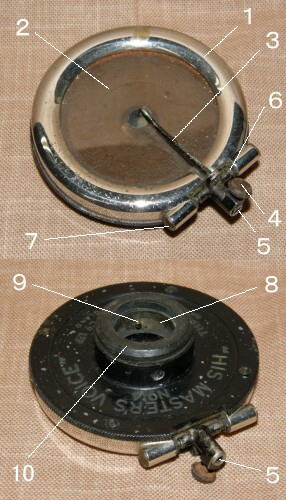

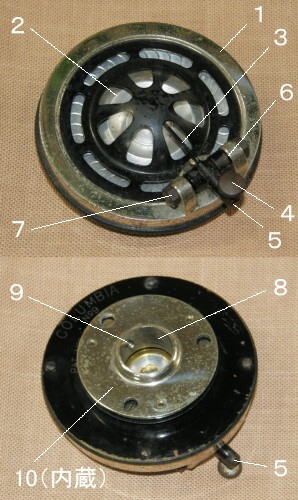

| サウンドボックス |

|

| 1 フレーム/筐体 |

本体を構成する部材。 |

| 2 ダイヤフラム/振動板 |

スピーカで言うコーン紙に相当し、レコード盤上の針振動を空気振動に変換し音として放射する。 |

| 3 カンチレバー/とんぼ |

針振動をダイヤフラムに伝える重要部材。 |

| 4 針固定ネジ |

針の締め込みネジ。細いネジなので必要以上に締め付けないよう注意。 |

| 5 針挿入口 |

針を差し込む部分。竹針対応のため三角形の穴となっているのが普通。 |

| 6 支点 |

カンチレバーを支える。

バネ性のダンパーにより絶妙な強さで支えられ、音質に大きく影響する重要部。 |

| 7 ダンパー調整部 |

支点を支えるダンパーの調整ネジやロックネジ、カバーネジ、スプリングなど含む。 |

| 8 口金/音口/アーム口 |

アームの差し込み口。一般的には径18mm前後が普通。 |

| 9 ロックピン |

レコードに対してサウンドボックスを所定角度に固定するストッパーピン。アームとの嵌合は挿入後必ずロックピンがしっかりかかるまで回すようにする。

サウンドボックスを垂直に立てて使用している写真や映像をよく見かけるが、それらは間違い。一発でレコードをダメにしちゃいますよ! |

| 10 防振ダンパー |

機械側の振動やサウンドボックス自身の振動を互いにキャンセルするダンパー。

ゴム製がほとんどだが素材の宿命的な品質差が大きく、経年変化で硬化したものや逆に溶けてるものも多く注意が必要。 |

|

| |

| 針 |

|

各種針

左から鉄針、竹針、ソーン針。

写真中央の竹針は電蓄にも対応の汎用タイプだが、蓄音機では銜え代加工のない三角柱の方が一般的。

他に戦時中の物資不足中など特殊なものとしてガラス針、陶器針などある。 |

|

様々な鉄針

左からSOFT(ソフト/低音)、MIDDLE、MEAN(中音)、LOUD(ラウド/高音)。ここで言う低・中・高は音の周波数ではなく音量の大小を意味する。

画像中では左から3〜4番目あたりの太さ・長さのものが普通に言う鉄針(中音)。 |

| |

| 新規追加 2009年 6月12日 |

| |

|